2025.04.01

ユーモラスに、いこう。

【トップインタビュー vol.8】

2025.04.01

そもそも「ユーモア」とは、何だろう。「ユーモア」と聞いて、みなさんは何を思い浮かべるだろう。「ユーモア」という言葉や意味は知っていても、普段考えたり、意識したりすることのない事象は、多くのことを示唆している。

そして、「ユーモア」であることにより、何をめざし、どこへ向かおうとしているのか? 阿部社長がめざす「ユーモアあふれる組織・会社」の先に見えるのは、フロットのありたい姿にほかならない。

2024年1月1日に、現フロットが誕生してから1年あまり。阿部社長が2019年4月に旧田宮グループの代表取締役に就いてから温めつづけてきた組織・会社のありたい姿のイメージがまとまり、社員にその考え方を共有していきたいという想いが募ったという。

かくして「ユーモアあふれる組織・会社をめざしたい」と思い描くようになったキッカケや背景は、どんなものだったのだろう。

阿部社長:

「今から6年ほど前、旧フロットでインナーブランディングを実施した際に、フロットをイメージする言葉として「真面目」というのが挙がっていました。真面目というのは、人にも仕事にも必要な要素ではあるんですが、ややもすると「つまらない」という印象を与える可能性があるので、ずっと引っかかっていました。何かが足りないとすれば、笑顔・笑い・ユーモアなのかなと」

たしかに、当時のインナーブランディングでは、逆に今後フロットに必要なものとして「遊び心」という要素が挙がっていたと記憶している。阿部社長が言う「笑顔・笑い・ユーモア」は、遊び心寄りのイメージなのかもしれない。阿部社長が、言葉を紡ぐ…。

阿部社長:

「ユーモアのある言葉が、力を与えてくれる時があります。フロットでは大小さまざまな問題に直面した時に、誰もが“真剣な表情”でなければならないという組織風土を感じます。まぁ、普通はそうなんですが…。

ただし、何か重大な事象が起きた時にユーモアを活用するのは、けっして深刻な問題を軽視するわけではなく、深刻な問題があってもなお、ユーモアによって深刻な問題のまわりにある緊張を溶かし、前向きに問題解決に向かう気持ち・心持ち(精神状態)が重要だと思っています」

事実、阿部社長自身がユーモアの力で前向きになれた、そしてユーモアの力で相手を前向きにさせた経験・体験を、幾度となくしているのだという。こうした実体験がベースとなり、ユーモアの力を信じ、ユーモアのある組織環境をつくりたいと考えるようになったのは確かだ。

「ユーモア」の意味を辞書で引いてみると、「人間生活ににじみ出るおかしみ」「上品なシャレ」「人生の矛盾・滑稽等を、人間共通の弱点として寛大な態度で眺め楽しむ気持ち」といった定義がなされているが、阿部社長による定義は、こうした定義を大きく越えているように感じ取れる。

阿部社長:

「32か33歳、旧田宮印刷で営業部長になった頃。自分の中で頑張れ、頑張れで、頑張るしかなく。周囲も頑張れ、頑張れという状況だった。頑張っているのに、「頑張れ」って言われても、実は前向きになれないんですよね。そんな時にある人から、「阿部さん、頑張ってダメだからね。5km全力疾走したらぶっ倒れる。でもゆっくり歩けば必ず到達できるから」と言われて、すごく前向きになれて、ペースダウンしようと思ったんです」

「これも、一つのユーモアだと思うんですよね。あの時は、力が抜けて、すごく気が楽になって、前向きになれました」

ちなみに、阿部社長の考えるユーモアの定義は「ぶっ飛んだ発想(今までを捨てる、今までにない新しい価値観)」「緊張した場を和ませる言葉・力(緊張感、恐怖心を和らげる・消す)」「人を前向きにさせる言葉・力(気が重い状態を軽くする/心配・億劫を消す)」のようなイメージに笑顔、笑いがある状態」だという。そういう意味でも、今回のテーマである「ユーモア」は、辞書で示されているような本来の意味を超越して、人を良い方へ向かわせるある種の力をもったものという解釈ができそうだ。

そしてユーモアには、いくつもの良い効用・効力があると言われているという。たとえばその一つ。とある研究によれば「ユーモアに触れ、笑うことで脳にオキシトシンというホルモンが分泌される。何よりもこのホルモンは「信頼ホルモン」と呼ばれ、脳が感情的な結びつきを生み出すのに作用する」のだ。

阿部社長は、こうしたユーモアのさまざまな効用・効力を、フロットという組織の中で「コミュニケーション力の向上」「クリエイティビティ(創造力)の向上」「自己重要感の向上」に生かしていきたいと考えている。

阿部社長:

「ユーモアの活用によって、相手との距離を縮め、より深いコミュニケーションが取れるようにしたいです。プライベートをどこまで明かすという話ではなくて。私がZOOM でワーっと手を振るでしょ。あれは、緊張がほぐれれば良いと思ってやっています」

「クリエイティビティの向上は、クリエイティブ部門とは限らず全社を対象にしています。ユーモアによって新しいアイディアや発想がひらめき、みんなで実現してしまうような。そういうクリエイティビティ」

「また、ユーモアを放つと、その人自身が自信に満ち溢れた態度に変わるといったように、自分自身の気持ちが高まり、態度にも良い影響を及ぼすそうです」

ユーモアには、いわば“解きほぐす”“解き放つ”効果があるのだろう。こうした力を、自社の組織内・社員間に余すところなく活用していきたいという想いは、阿部社長の言葉からしっかりと汲みとれる。そう、ユーモアを活用しない手はない。さて、ここからどのような形でユーモアの活用を実践していくかが問われるはずだ。

阿部社長自身は、ユーモア自体を、トレーニングと実践によって強化できる“スキル”として捉えているという。フロットの中で社員がユーモアというスキルを獲得していくための今後の構想や取り組みについて聞いてみたい。

阿部社長:

「同友会に所属する企業さんの中で、朝の定番の朗読をやめて、社員が日替わりで最近の面白かったことを発表するように変えたところ、朝からとても和むそうです。時に爆笑が起きたりして、すごく社内の雰囲気が良くなったようです。そういった面白おかしいことをみんなで共有する仕組みづくりなどを考えています」

そう語る阿部社長は、会議がはじまる前に必ずアイスブレイクを挟むといった仕組みもすでに考えており、社内のさまざまなシーンの中にユーモアを育めるような仕組みを意図的に仕掛けていきたいと考えているようだ。

面白おかしい話を人前で共有することは、人前で自分をさらけ出す行為にほかならない。普段自分をさらけ出すという行為は、会社の中ではほとんどすることはないのだが、仮にこうしたことが事前にできているとすれば、そこにはコミュニケーションの土壌がしっかりと均されている状態があると言え、おそらくよりオープンマインドで話し合えるだろう。

阿部社長:

「先程クリエイティビティの話をしましたが、創造力の最大の阻害要因は恐怖だそうです。ミス、ロス、業務そのもの、組織の上下関係、人間関係などなど、社内には常に強い緊張感や不安・心配など大小さまざまな恐怖が点在し、恐怖と隣り合わせなのです。

だからこそ、社員全員でユーモアを活用することで、社員全員で自社の118年の企業文化・組織風土から、そして社内の日常から、こうした恐怖を少しでも払拭していきたいと思っています」

特にユーモアがもたらすクリエイティビティ(創造力)への、阿部社長の期待は相当高いことが伺える。たとえば、お客さまが読みながらワクワクするような企画書、そしてパッと見て笑顔になるようなインパクトのある面白いデザイン。そんなイメージの仕事がしたいという。

阿部社長:

「企画会議では、参加者がみんな柔和な表情で、いつもの流れで企画会議が進む。すると突然ぶっ飛んだアイデアが出て、それに乗っかって悪ふざけともとれる次のアイデアが出てきて、みんな爆笑している。さらに、そこに乗っかって、到底現実的ではないようなアイデアが出る。

一旦、爆笑が収まるとリーダーが「面白いね」と言う。するとメンバーの一人が具現化しやすそうなアイデアを話しはじめる。それに対して、他のメンバーが「それじゃ面白くない」と言い出す。「やっぱりあの案だよね」と言い、ふたたびみんなで爆笑する。

その笑いが会議室から漏れて、会議室の前を通る他の社員たちは「また今日も爆笑している」と笑顔になる。

こういうイメージで企画をつくりたいんです。そうして、そのユニークさ・面白さ・楽しさがお客さまに自ずと伝わり、「面白い企画、デザインだね」と評価していただき、「フロットって面白いね」と言ってもらえるようになりたいんです」

自社のクリエイティビティを最大限にドライブする力として、現場でユーモアを積極的かつ具体的に活用・推進していきたいという阿部社長の想いは強く、こうした社内環境を醸成させるべく、阿部社長はすでに自ら行動しはじめている。

阿部社長:

「昨年度から始まったアシタミルブランディングのマンガプロジェクトでは、スタート時からとにかく、もうバッカバカしいのつくってくださいねと伝えていました。こんなふうに伝えると、けっこう面白いものが出てくるんです」

クリエイティブなアイデアを引き出す際に「しょうもないアイデアを出し合う」というアプローチを紹介していたあるビジネス本に出会い、阿部社長はこの「しょうもないアイデアを出し合うブレーンストーミングをぜひやってみたい」と考え、ユーモアを推進する取り組みの一環として、まず先陣をきってそれを実践済みだったのだ。

阿部社長:

「あまりにも意外で驚きました。

「一番くだらない、ぶっ飛んだ、思いつく限りの最悪のアイデアを出して」「実効性があるとは到底思えないようなアイデアを出して」と、はっきり伝えるのが効果的なようです。

そして、「そうするうちにエネルギーの流れが一変し、平凡なアイデアは追いやられ、愉快な笑い声が部屋に響き渡るだろう。その中で驚くほど素晴らしいアイデアが見つかったりするのだ」とありました。

これをぜひ、やってみたいと。ただし、いきなり顧客案件ではやはりやりづらいので、社内プロジェクトや社内案件などできるところからこういったことをやってみたいと思っていて。

自社企画物やデザインを手始めに、社員それぞれがやりたいようにユーモアあふれるものにしていきたいです。

具体的には、打ち合わせ・企画・会議への導入がとても大切だと感じており、その始まりにはアイスブレイクを入れるような工夫もしていきたいですね」

ここまで、ユーモアによって「恐怖や不安を取り除く」「場の空気や気持ちを和らげる」といった内容が、インタビューのところどころで語られてきたが、阿部社長によればユーモアは、ここ数年組織づくりの現場で語られるようになった「心理的安全性」を育むことも、多くの研究で明らかになっている。

阿部社長:

「心理的安全性と仕事の能率には、とても重要な関連があると言われています。

ある研究では、失敗しても怒られたり馬鹿にされたりしないと思える心理的な安全性によ って、人はより柔軟な思考になり、打たれ強くなったり、一層やる気が出たり、粘り強くなったりすることが明らかになっています。

“失敗を気にしなくてもいい”という安心感があると、より大胆になり大きなリスクをとる 勇気が湧いてくると言われています。そして、組織風土に陽気さがあると、社員にとって 安全な場を生み出すことになると。

つまりは安心感があって、リーダーが“恐怖”ではなく“陽気さ”で導いている組織では、社員たちは「怒られる、馬鹿にされる、仲間外れにされる」といった心配をすることなく、 いろんなことを試してみたくなり、思い切った挑戦をする意欲が湧き、さらに慣例に疑問 を持ち、新しいアイデアを出し、イノベーションに対しても積極的になるようです」

阿部社長曰く、「ユーモア」と「心理的安全性」のつながりは、先にユーモアの定義でも触れた「笑い」にあるそうだ。ユーモアによって笑えると思ったり、実際に笑うことで、場が和らいだり安心感が生まれたりする。そう、ユーモアを起点に、心理的安全性が自ずと高まる作用だ。

研究で明らかにされたこうした興味深い理論・考え方に、阿部社長はワクワクしてくるそうだ。そして、つづける。

阿部社長:

「失敗しても笑われない、怒られない組織って、とても重要だと思います。

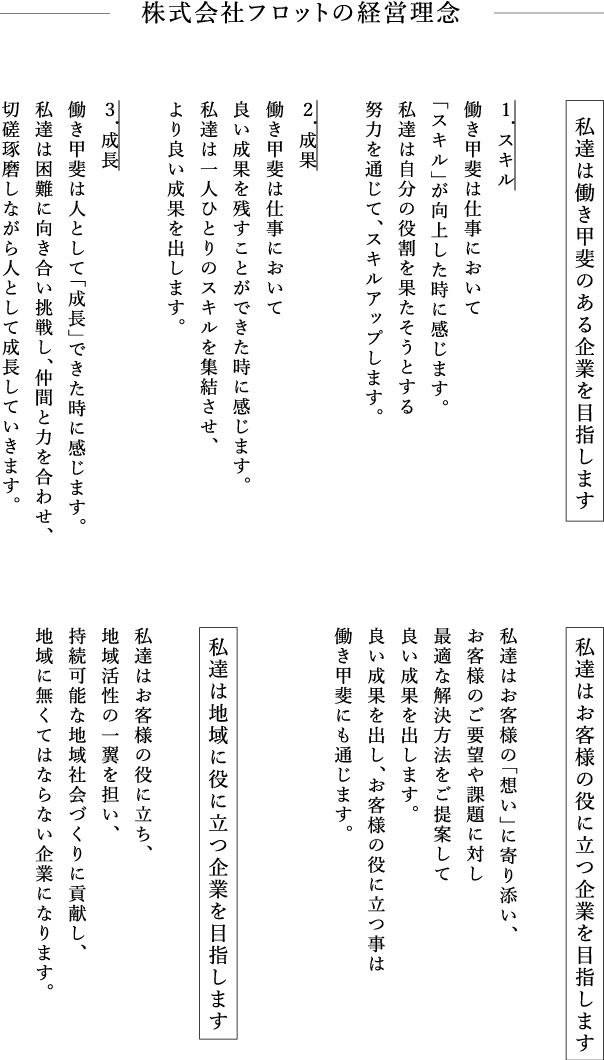

第1回トップインタビューの際、経営理念の1番目のスキル・成果・成長の中に“チャレンジ”が隠れているという話をしました。

チャレンジすれば、大概は失敗の方が多いんですよ。

失敗しても、笑われない、怒られない。チャレンジしたことに目を向けてくれる(または、失敗したことを、誰かが笑い飛ばしてくれる)。

やはりそういう組織にしたいと思っているんです。

チャレンジしただけで、すごいと言ってくれる。そういう組織をめざしたいんです」

失敗でもミスでも、褒められる部分・場面が必ずある。そして、捉え方・見方・視点を変えるだけで良かったことにできる。良かったことの方へ目を向ければよい。阿部社長は、そんなふうにスポットの当て方を変えることの重要さも同時に説く。

阿部社長:

「こうなると、私から率先してユーモアを放ち、

誰もがユーモアを言える組織風土をつくっていかなれければならないと思っています。

けっこう強い想いがあって、この実現に向けて進んでいきたいです。

おそらく組織風土になるまでには、次の代の社長くらいまでかかるでしょう。

だから今やっておかなければならないと。

雰囲気を変えていきたいですよね。

何よりも私が会社で爆笑したいです」

阿部社長は、ずっとずっと先を見ている。その表情に、険しさは微塵も感じられない。これからどんどん社員全員を巻き込んでいこうと、自らが率先して楽しんでいる。

インタビュー終了後、筆者もフロットの一員として、今回のテーマである「ユーモア」について、自分なりに少しだけ向き合ってみた。私見にはなるが、ユーモアとは「達観したような心の余裕と寛容さ、そして俯瞰するような広い視点」から生まれるものなのかもしれない。ただし、ユーモアが心理的安全性を生むのか、それとも心理的安全性がユーモアを生むのかは、もう少し深考が必要だと思った。

そしてユーモアは、受ける相手がいて成立するものだからこそ、根本的にはコミュニケーションなのだと思う。では、そのコミュニケーションは、どうあるべきなのか?

そういえば、今年の1月の3連休明けの朝のニュース情報番組だったろうか。式を終えたばかりの新成人の一人の女性が笑顔で答えていた抱負が新鮮だったのを覚えている。「今年は、雑談をふやしたい」というのだ。「雑談?」とは何のために、と考えるのは野暮なのだが。雑談をたくさんすることで、単なる情報のやりとりに終わることなく、友人ともっと深く理解し合いたいというのが彼女の真意らしい。

メッセージアプリでのやりとりを好み、コスパやタイパを志向する世の中は、いま少しの人間らしさを取り戻すために、揺り戻しが起きているのだろうか。

雑談ほど高度なコミュニケーションはないというのは持論だが、雑談が繰り広げられるその状態は、まさに通常よりもリラックスした状態ではないか。何よりも、話者たちがその状態を楽しんでいる。自分なりには、あの二十歳になったばかりの新成人が言っていた「雑談」こそが、実はユーモアの源泉なのではないかと思ったりした。

ただ、どんな方法でも良いのだと思う。社員一人ひとりが自分なりにユーモラスになれる方法を見つけ出すことができたら、阿部社長が思い描いている「ユーモアあふれる組織・会社」に、そして「チャレンジを称賛する組織・会社」に、一歩でも近づくことができるはずだ。

何年後かはまだ誰にもわからないが、いつか会社のあちこちで爆笑が起きているその時が、その成功の瞬間なのだろう。

阿部和⼈(あべかずひと)/株式会社フロット 代表取締役

⼭形県大石田町⽣まれ。1988年⽥宮印刷株式会社へ⼊社。営業一筋。本社営業部⻑、仙台支店長、営業部門統括、常務取締役を経て、2019年6⽉⽥宮印刷株式会社および株式会社フロットの代表取締役社⻑に就任。多趣味。